Leandro Muniz – Gostaria de começar perguntando sobre sua formação.

Juliana Cerqueira – Comecei a estudar artes plásticas na FAAP em 1999, mas logo resolvi ir para a Inglaterra. Lá, percebi um contexto dominado pelo legado de escultores como Henry Moore, Rachel Whiteread e Richard Wentworth. Na época, meu trabalho era mais ligado a teorias de psicologia, lia muito Jung, por exemplo, e ficava pensando em como o ser humano usa símbolos para negociar relações entre um foro íntimo de emoções e pensamentos e o mundo de interações sociais. Durante meu mestrado na Slade School of Fine Art, passei a me interessar mais pela experiência física do corpo com a obra, sem recorrer a símbolos. Comecei a me interessar pelo trabalho de artistas norte-americanos como Bruce Nauman, Eva Hesse e pela questão do informe.

Fiquei na Inglaterra por 10 anos e fui para os Estados Unidos em 2009. Nos Estados Unidos, descobri o trabalho de artistas como Goshka Macuga, que faz escultura em um sentido expandido e cujos trabalhos envolvem pesquisa. Sempre gostei muito de pesquisar, ler e escrever antes de produzir trabalhos, agora estou incorporando mais esse processo para que a escultura e a pesquisa funcionem juntas, mas sem que uma seja ilustração da outra.

Nova Iorque, São Paulo e Londres têm linguagens visuais bem diferentes. No fim, me sinto deslocada em relação a todos esses lugares e minhas influências são bastante misturadas. Desde o início, mostro meu trabalho internacionalmente e penso sobre arte de uma maneira global, para além das classificações em identidades nacionais. Quero que a presença do corpo humano como o foco do meu trabalho indique este plano transcultural, para além do tempo linear da história e das fronteiras temporárias de mapas.

LM – A escultura é a linguagem mais recorrente em sua pesquisa, em especial no uso de moldes e fundições. Por exemplo, você apresenta diversos moldes de gesso feitos a partir da sua perna sobrepostos numa mesma obra. Qual a importância de usar seu próprio corpo e não o de outras pessoas na produção desses trabalhos?

JC –De certa maneira, tento equiparar meu corpo e o material, numa troca de igual para igual. Não quero que os materiais apenas ilustrem ideias, quero ter relações físicas com eles, gerando uma troca de atributos, como temperatura, textura ou maleabilidade.

Uso o meu próprio corpo, mas o que realmente me interessa é a ação e não qualquer elemento autobiográfico. Fazer meu trabalho usando o corpo de uma outra pessoa mudaria totalmente a dinâmica e a política do trabalho. O uso do material e do corpo são questões sutis, mas bastante políticas. O corpo é o veículo através do qual se reconhece uma pessoa, tanto no sentido jurídico, quanto em relação ao gênero ou à nacionalidade, por exemplo.

Eu me vejo como um protótipo dentro desse sistema de interações com os materiais e o espaço. Claro, isso gera certas narrativas, como a discussão sobre gênero, porque meu corpo é feminino. Olhando as obras você vê a impressão de um seio ou de uma vagina e isso denota um sexo específico. Mas, existe uma diferença entre você ser um corpo do sexo feminino e se identificar como mulher.

Espero que a fisicalidade dos materiais e do corpo em movimento possam afirmar a multiplicidade do ser, até como um ato de resistência em relação a qualquer essencialismo. Por isso mantenho os índices corporais da obra em um registro quase abstrato, dou prioridade ao movimento e à ação, e não à representação.

No contexto capitalista existem políticas de identidade que encaixam você em grupos, direcionam o consumo e compartimentam o sujeito em categorias como ’punk’, ‘hippie’, ‘queer’, etc. Para mim, é interessante dizer que somos muitas coisas ao mesmo tempo e confundir as narrativas de um mundo pragmático e produtivista.

LM – Durante sua residência no Pivô Pesquisa, pude perceber um grande rigor no seu processo de produção, tanto porque você trabalhava desde manhã até o fim da tarde, quanto no esforço físico exigido na preparação e aplicação de gesso para os moldes. Ao mesmo tempo, seus trabalhos têm uma faceta amorfa – em um dos lados da escultura, vejo as marcas do corpo no gesso, do outro, vejo uma massa informe de cores. Como você pensa essa tensão entre o rigor na construção dos moldes e o aspecto informe que resulta deste processo?

JC – Uma parte do meu trabalho é coreografada. A composição vem de um plano pré-estabelecido, mas também deixo espaço para responder às formas que vão surgindo. O trabalho final é o índice de uma ação em colaboração com os materiais. Existe uma negociação entre o que eu quero previamente e o que o material me dá.

Logo no início da produção, decidi que queria fazer formas novas, não usar formas estandardizadas, como ‘found object’. Por isso tenho muito interesse no informe. Para mim é interessante não reafirmar o mundo como ele já é. Uso predominantemente argila e gesso, porque são materiais baratos, disponíveis em qualquer lugar, e que não têm forma por si mesmos. São essencialmente poeiras que com a água viram lamas e vão se enrijecendo com o tempo. Além disso, eles podem reter informação em detalhe.

Penso muito na Eva Hesse, na Lynda Benglis e toda a discussão em torno do informe nos textos da Rosalind Krauss, por exemplo. Mas também penso numa relação com a dança, em que o processo de treinamento é rígido, mas o resultado mostra fluidez e uma sensação de espontaneidade. Ou no free jazz, porque para haver o improviso é necessário muito treino por trás. A pessoa que improvisa resgata um dicionário de formas e técnicas que está enraizado nela e que foi elaborado com precisão.

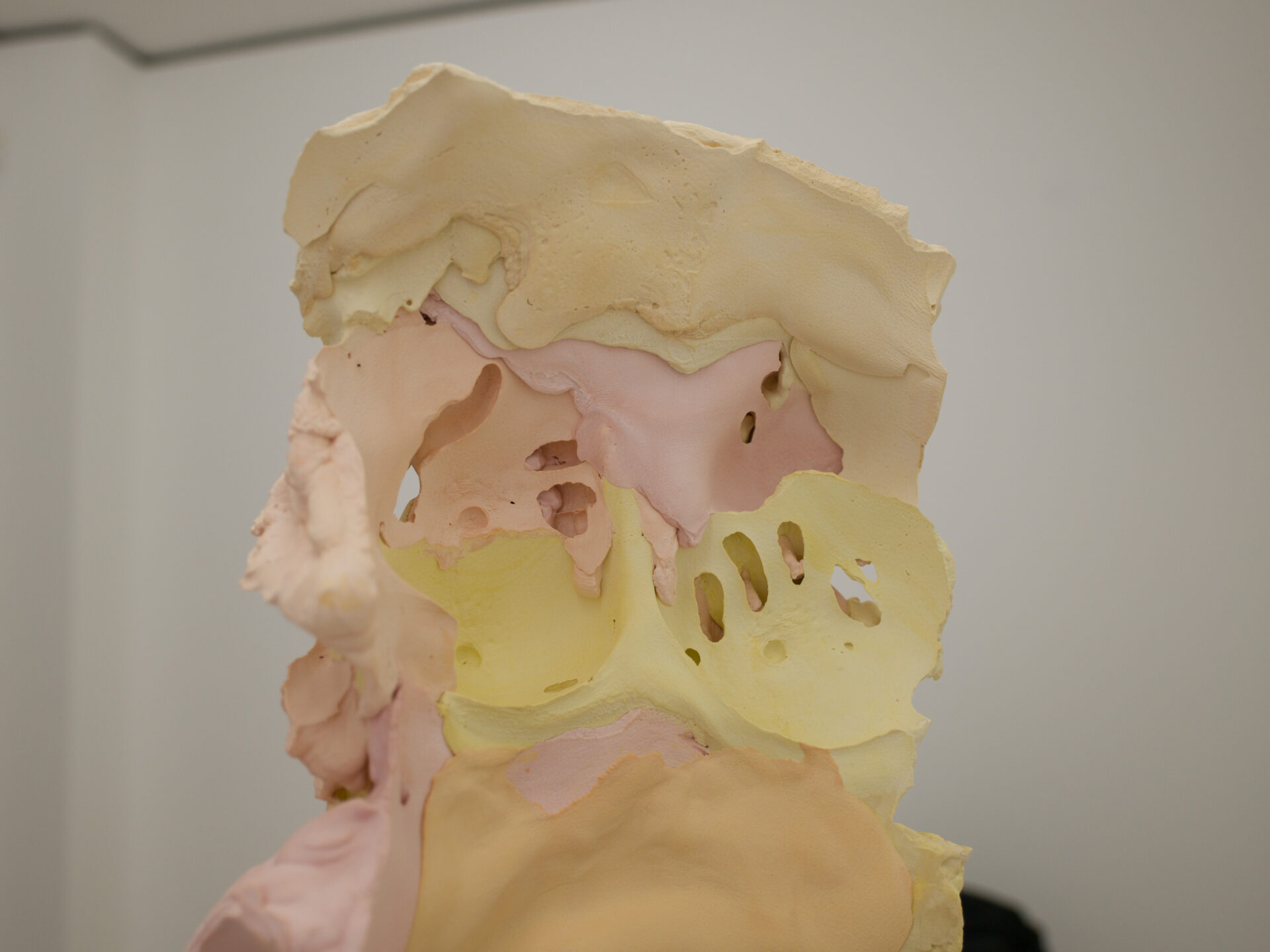

LM – Seus primeiros trabalhos com moldes e fundições apresentavam materiais como argila, gesso ou látex em suas cores cruas. Desde 2016, no entanto, você sistematicamente passou a tingir o gesso com cores quentes, como rosa, laranja e amarelo. Sinto que a pigmentação torna o material mais ambíguo: de longe não sei se eles são duros ou moles e as esculturas me lembram sorvetes ou suspiros. Como se deu a entrada da cor no trabalho e quais consequências você percebe disso?

JC – Fica parecendo um material pasteurizado, um creme homogêneo… Acho que isso tem a ver com minha mudança para Nova Iorque, porque na Inglaterra eu seguia uma tradição em que você é fiel a natureza do material. Nessa tradição você não pinta a escultura, se é gesso, é branco. Eu via isso como uma solução pré-estabelecida e me focava mais na forma do que na cor, mas comecei a questionar essa convenção. Deixar o material na cor crua também é uma escolha, não é algo neutro. Então passei a pigmentar o gesso com as cores que eu usava para desenhar. São cores que associo com o interior do corpo, como um fígado ou uma língua, mas não de modo literal, porque não são representações de coisas específicas.

Para cada camada de gesso que aplico no meu corpo, uso uma cor diferente, então você enxerga as etapas de construção do trabalho, não apenas um todo monocromático que se apreende de modo instantâneo. Através das camadas de cores você consegue ver as partes de um processo. Isso gera tempo dentro da obra e também enfatiza a relação que cada camada do gesso teve com a gravidade.

LM – Você também atua como curadora e escreve. Percebo relações diretas entre alguns trabalhos seus e a história da arte, como em “Climb 2”, de 2016, que faz referência ao “Nu descendo a escada” de Duchamp, entre outros. Como você associa sua prática mais ligada à teoria e sua produção, considerando seu envolvimento físico com os materiais?

JC – Essa é uma questão importante, porque leio e escrevo muito. Meus cadernos de desenho, na verdade, só têm texto. É importante ter uma bagagem teórica que gere uma direção para o trabalho, mas isso não precisa ser exprimido de maneira literal. Eu posso estudar bastante e exprimir essas ideias pela minha ação. A obra carrega ideias através dos procedimentos e de como podemos “ler” intenções através de formas.

Quando estava na faculdade estava sufocada pela leitura de teoria e meus trabalhos estavam ficando muito ilustrativos de ideias externas a eles, como a psicologia. Isso resultava em trabalhos muito simbólicos, que é uma noção superada sobre arte. Cheguei a ter uma crise e não conseguia produzir por conta de um sistema de regras que tinha inventado para mim mesma. Os trabalhos com gesso e o corpo começaram nesse momento: fiz um balde de massa e comecei a segurar o gesso ainda líquido contra meu corpo. Essa ação me fez ter uma relação mais física com o trabalho e percebi que poderia comunicar ideias sem recorrer a símbolos.

Acabei indo para o outro extremo, pois ficava no ateliê tendo conversas com materiais e me distanciei da teoria. Então a leitura que comecei a receber sobre os meus trabalhos, especialmente nos Estados Unidos, ficou muito formalista. As pessoas falavam sobre o material, a cor, a forma, e só. Mas por trás disso estavam ideias sobre feminismo, sobre a política íntima que define como o corpo pode ocupar espaços, o índice de movimento como expressão de desejo, entre outras discussões que me interessam.

Meus trabalhos mais recentes visam reinserir minhas preocupações teóricas e políticas mais diretamente nas obras. Por exemplo, “Potential Space” é um livro onde gravo a laser o espaço negativo de uma forma interna do corpo feminino – uma vagina – sobre 83 folhas de papel. Um trabalho totalmente baseado em pesquisa. É um livro sem texto, como uma maneira de marcar um posicionamento intelectual também, porque é um trabalho que vai ficar na estante com outros livros.

Eu adoro trabalhos que têm um aspecto teórico mais pesado, ao mesmo tempo, minha crítica é que isso nem sempre contribui para a geração de novas formas. A obra de arte não pode ser simplesmente acadêmica, na minha opinião tem que ter um questionamento e inovação da forma, também.

Ultimamente estou interessada em como formas preservam narrativas sobre o passado. Estou produzindo um projeto olhando para urnas funerárias pré-cabralinas. Dentro da arqueologia, as relações entre inovações formais e mudanças ideológicas ficam evidentes: você realmente pode ler a evolução das formas de pensar através das formas de objetos, que muitas vezes são as únicas testemunhas que restaram do passado.

English

English